Smart Grids als Enabler der Energiewende

Die primäre Zielsetzung für Smart Grids ist das politische Bekenntnis zur Energiewende in Österreich und Europa.

Durch die

• Definition der 20-20-20-Ziele,

• die Energieeffizienzrichtlinie und

• den Klimaschutz wurde der Ausbau von erneuerbaren Energiequellen massiv vorangetrieben und der Rollout von Smart Metern beschlossen.

Optimierung des gesamten Energiesystems

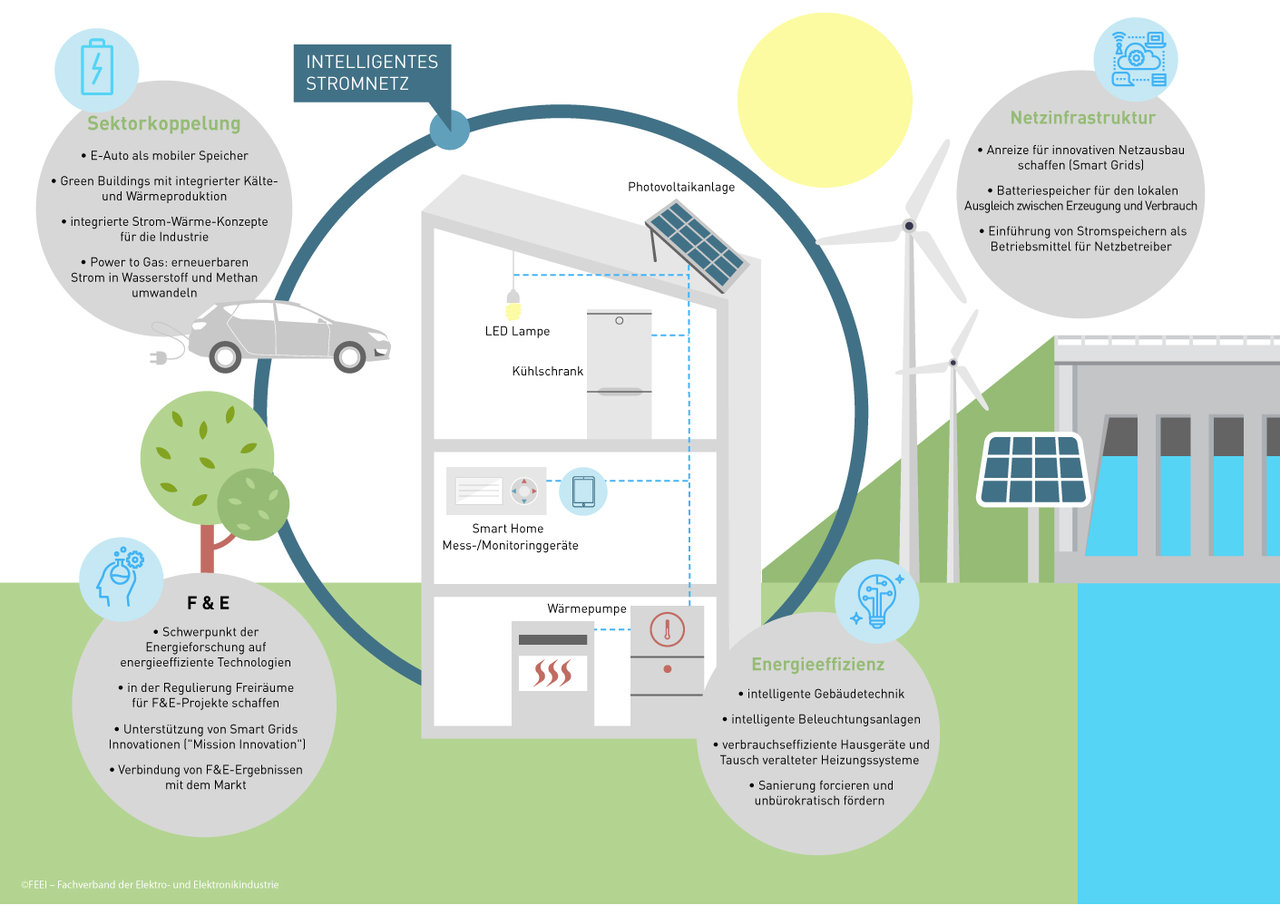

Der zentrale Grundsatz lautet, dass im österreichischen Energieversorgungssystem letztendlich ein nachhaltiges volkswirtschaftliches Gesamtoptimum erzielt werden soll. Durch die Nutzung von regionalen Flexibilitätspotenzialen und von Skaleneffekten (inklusive der Einbeziehung von Speichern) auf Last- und Erzeugungsseite kann die Effizienz im Netzbetrieb durch Netz entlastung gesteigert und der Netzausbau reduziert oder zumindest verzögert werden. Damit kann eine deutliche Erhöhung der Netzkosten vermieden oder minimiert werden. Die Versorgungssicherheit sowie Qualität sind abzugelten und in der Regulierung zu berücksichtigen.

Etablierung neuer Märkte und Dienstleistungen

Die bestmögliche Integration neuer Akteure und Technologien (Erzeugung, Speicherung, Systembetrieb, Verbrauch, neue Energie- und Informationsdienstleistungen, Elektromobilität etc.) ermöglicht neue smarte Dienstleistungen durch sichere IKT-Kommunikation und durch die Verfügbarkeit zusätzlicher Daten. Damit ist auch ein Impuls für neue Märkte, Rollen und Unternehmen möglich.

Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandortes

Aus wirtschaftspolitischer Sicht müssen die Smart-Grid-Implementierungen zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden. Zentraler Vorteil eines Heimmarktes ist, dass der Aufbau von Know-how gebündelt und auch international eingesetzt werden kann. So können österreichische Unternehmen von der Smart-Grid-Entwicklung enorm profitieren. Neben der Entwicklung eines Heimmarktes für österreichische Industrieunternehmen sind eine nachhaltig erneuerbare Energieversorgung und die Bereitstellung von effizienten Netzen mit hoher Versorgungssicherheit sowie hoher Qualität für ganz Österreich ein wichtiges Standortargument.

Die wesentlichen Herausforderungen im Zuge der Umsetzung von Smart Grids betreffen einerseits die Klärung der Rahmenbedingungen, der Rollen und der Verantwortlichen. Andererseits muss auf die Entwicklung einer IKT-Gesamtarchitektur hingearbeitet werden. Einzelne Technologien für Smart-Grid-Lösungsansätze sind heute schon verfügbar. Diese müssen nun in größerem Ausmaß in die Verteilernetze gebracht, systemisch zusammengeführt und optimiert werden. Für die Validierung und Praxiserprobung von Systemansätzen müssen in groß angelegten Implementierungsprojekten ganze Verteilernetzbereiche mit der entsprechenden Technik durchgängig ausgerüstet werden.

Eine zentrale Herausforderung für Smart Grids ist die Interoperabilität. Da das künftige Energieversorgungsnetz aus einer Vielfalt an Technologien bestehen wird, muss sichergestellt werden, dass einzelne Komponenten aus verschiedenen Bereichen sowie verschiedener Hersteller problemlos und sicher miteinander kommunizieren können. Für den gesteigerten Bedarf an Interoperabilität sind eine entsprechende Harmonisierung und teilweise auch eine Erweiterung von bestehenden Standards erforderlich. Mit dem Projekt „IES – Integrating the Energy System“ (www.iesaustria.at) legt die Technologieplattform einen Grundstein zur Adressierung von Interoperabilität im Smart Grid.